Forschungsprojekt

Umweltgeschichte der Ostsee – Teilprojekt Erdöl

Bearbeiter: Jan-Hinnerk Antons

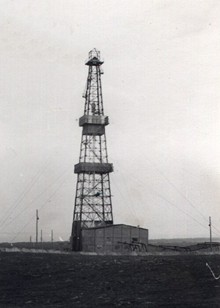

Die Ostsee ist bisher nicht gerade dafür bekannt, eine reiche Erdölquelle zu sein, auch wenn im Jahr 2025 der bislang größte Fund von Ölvorkommen unter dem Meeresboden in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Polens publik wurde. Bereits ab den 1950er Jahren gab es jedoch kontinuierlich Erkundungsbohrungen rund um die Ostsee, bei denen auch kleinere Mengen Erdöl erfolgreich kommerziell gefördert wurden, sowohl durch Offshore- als auch durch Onshore-Bohrungen auf Inseln und in Küstenbereichen. Vor dem Hintergrund des fehlenden überwältigenden ökonomischen Drucks zur Ausbeutung dieser kleineren Ölfelder lassen sich die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Für und Wider der Förderung hier besonders gut untersuchen. Denn etliche Projekte wurden aufgrund zivilgesellschaftlicher Interventionen zumindest zeitweilig eingestellt. In diesem Fokus eröffnet sich ein Spannungsfeld zwischen der transnationalen Organisationsform der Mineralölkonzerne und den nicht auf Staaten einzugrenzenden ökologischen Folgen einerseits und den zunächst noch auf nationaler Ebene agierenden Zivilgesellschaften und Regierungen anderseits, die hier einen Impuls erhielten, ebenfalls über Grenzen hinweg zu kooperieren.

Neben der Erkundung und Förderung richtet sich das Interesse auch auf die Verarbeitung und den Transport, denn oftmals entzündeten sich Debatten an Öltankerunglücken oder den ökologischen Problemen des Normalbetriebs von Raffinerien. Für das Ökosystem der sehr flachen Ostsee, die nur wenig Wasseraustausch mit den Weltmeeren hat, sind schon vergleichsweise kleine Verschmutzungen besonders bedrohlich. Die Praktiken der Ressourcennutzung werden also erstens hinsichtlich ihrer Wahrnehmung durch zentrale transnationale Stakeholder – wie die Fischereiwirtschaft, den Tourismus oder zivilgesellschaftliche bzw. institutionelle Umweltschützer*innen – untersucht und zweitens hinsichtlich ihrer konkreten ökologischen Folgen.