Die Ringvorlesung "Mobilität" ist eine Kooperation des Zentrums für regionale Geschichte und Kultur Mecklenburg, des Historischen Instituts der Universität Greifswald, des Pommerschen Landesmuseums, des Kulturhistorischen Museums und des Historischen Instituts der Universität Rostock. Diese Vorlesungsreihe findet im Zusammenhang mit dem Themenjahr “Mobilität” des Rundes Tischs für Landesgeschichte MV statt.Der Runde Tisch Landesgeschichte hat 2025 zum Themenjahr „Mobilität“ ausgerufen.

Zahlreiche Institutionen, Museen und Vereine aus dem ganzen Land beteiligen sich mit Ausstellungen, Präsentationen und Veranstaltungen. An den Universitäten Greifswald und Rostock findet eine gemeinsame Ringvorlesung über den Einfluss von Mobilität auf das Land und die jeweilige Gesellschaft statt.

Wann: Die Vorträge finden ab dem 24. April 2025 bis zum 03. Juli 2025 abwechselnd in Greifswald und in Rostock statt.

Wo: In Rostock im Kulturhistorischen Museum. In Greifswald zuerst an der Universität Greifswald und dann im Pommerschen Landesmuseum. Den genauen Ort der einzelnen Veranstaltungen können Sie dem Programm entnehmen.

Der Eintritt für die Ringvorlesung Mobilität ist frei!

Das Programm und weitere Details finden Sie hier.

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Die Veranstaltungen finden jeweils um 18:00 Uhr statt.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Greifswald:

https://uni-greifswald-de.zoom.us/j/9896944339?pwd=TXUxMnJ5aHREZkdTWk5GaFNNSVhUZz09

Zoom-Link für Veranstaltungen in Rostock:

https://uni-rostock-de.zoom-x.de/j/63076449055?pwd=SW47ktE9DX4Vq9aAOaZEM49RtMsKWu.1

Meeting-ID: 630 7644 9055

Kenncode: 898880

Mit dem Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 erlangten die vielen Forderungen nach einer Aufsiedlung von Gütern zugunsten landarmer Bauern und Landarbeiter Gesetzeskraft. Die sogenannte Innere Kolonisation war nunmehr eine Aufgabe der einzelnen Bundesstaaten. Der Vortrag nimmt am Beispiel der beiden Freistaaten Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz zunächst die praktische Siedlungstätigkeit in den zwanziger und dreißiger Jahren in den Blick und stellt deren quantitative Ergebnisse vor. Anschließend werden die durch die Aufsiedlung bewirkten Veränderungen in den Dörfern dargelegt. Schließlich geht es um die Siedler selbst: Ihre geographische Mobilität, die Eingewöhnung in die neuen Verhältnisse, wirtschaftliche Probleme und das soziale Miteinander mit der einheimischen Bevölkerung kommen zur Sprache.

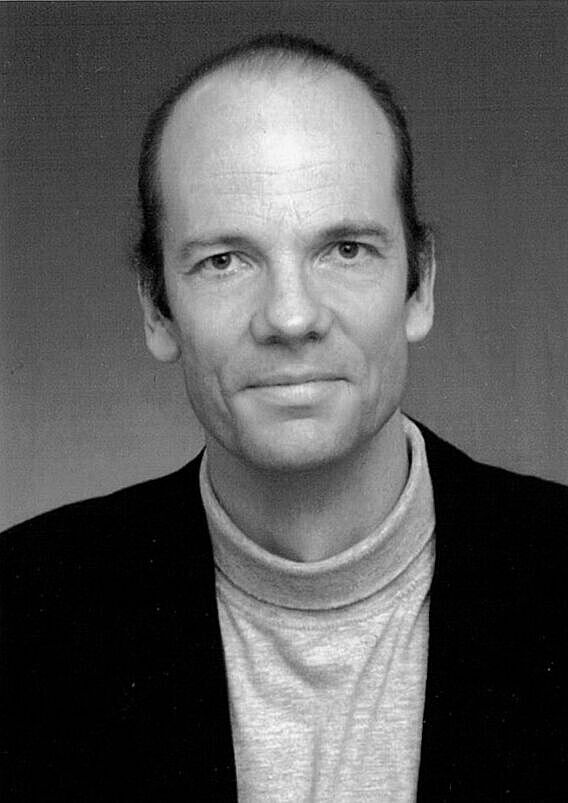

Mario Niemann studierte Geschichtswissenschaften sowie Ur- und Frühgeschichte und Politische Wissenschaft an der Universität Rostock und promovierte 1999 mit einer Arbeit zur sozialen Struktur, wirtschaftlichen Stellung und politischen Rolle des Großgrundbesitzes in Mecklenburg in der Zeit des Nationalsozialismus. Anschließend war er Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Zeitgeschichte des Historischen Instituts der Universität Rostock. 2006 folgte die Habilitation mit einer Arbeit über die Sekretäre der SED-Bezirksleitungen im Zeitraum von 1952 bis 1989. Seit 2006 ist er Leiter des Arbeitsbereichs Moderne deutsche Agrargeschichte und seit 2012 Außerplanmäßiger Professor für das Fachgebiet Zeitgeschichte und Agrargeschichte an der Universität Rostock.

Veranstaltungsort: Hörsaal 1, Rubenowstr. 1

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Greifswald:

https://uni-greifswald-de.zoom.us/j/9896944339?pwd=TXUxMnJ5aHREZkdTWk5GaFNNSVhUZz09

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts brachten Forschungsreisende und Kolonialbeamte wie Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg bei ihrer Rückkehr immer wieder auch Menschen aus Afrika mit nach Deutschland. Zwischen 1905 und 1925 hielten sich daher wiederholt Afrikaner in Mecklenburg auf. Manche blieben nur einige Tage, andere viele Jahre. Der Vortrag schildert, wie die einheimische Bevölkerung auf diese fremden Besucher reagierte, und wie ihre Lebenswege dann weiter verliefen.

Veranstaltungsort: Kulturhistorisches Museum Rostock, Klosterhof 7, 18055 Rostock

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Rostock:

https://uni-rostock-de.zoom-x.de/j/63076449055?pwd=SW47ktE9DX4Vq9aAOaZEM49RtMsKWu.1

Meeting-ID: 630 7644 9055

Kenncode: 898880

Es gibt wohl kaum eine Familie in Mecklenburg-Vorpommern, in der nicht ein oder mehrere Personen erst nach 1945 als Flüchtlinge oder Vertriebene nach 1945 aus Pommern, Schlesien, der Slowakei oder aus den Böhmischen Ländern zugewandert sind. In den Ortschaften in Mecklenburg-Vorpommern führte diese massive Zuwanderung zu einer äußerst komplexen Mischung von Dialekten und Umgangssprachen der verschiedensten Herkunft. Wie arrangierten sich die Bevölkerungsgruppen mit dieser großen Sprachenvielfalt, wie entwickelte sich die Sprache der Region über die Nachkriegsjahrzehnte weiter? Der Vortrag geht dieser Frage anhand von vielen Zeitzeugeninterviews aus Rostock und Umgebung nach. Ein überraschendes Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass die Angehörigen der Vertriebenenfamilien heute in ihrer alltäglichen Umgangssprache vielfach ‚mecklenburgischer‘ sprechen als die alteingesessenen Mecklenburger derselben Altersstufe. Die sprachliche Anpassung an den regionalen Sprachgebrauch war für viele Zugewanderten ein Weg, in ihrem neuen Lebensumfeld ‚anzukommen‘.

Klaas-Hinrich Ehlers ist Privatdozent für germanistische Sprachwissenschat an der Freien Universität Berlin und Mitarbeiter in der Arbeitsstelle „Niederdeutsch in Mecklenburg-Vorpommern“ an der Universität Rostock. Für seine Forschungen zum Niederdeutschen sind ihm 2018 der Johannes-Sass-Preis der Bad Bevensen Tagung und 2022 der Fritz-Reuter-Preis der Carl Toepfer Stiftung verliehen worden. Der Vortrag präsentiert Teilergebnisse aus seiner zweibändigen „Geschichte der mecklenburgischen Regionalsprache seit dem Zweiten Weltkrieg“ (2018, 2022) vor.

Veranstaltungsort: Hörsaal 1, Rubenowstr. 1, Universität Greifswald

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Greifswald:

https://uni-greifswald-de.zoom.us/j/9896944339?pwd=TXUxMnJ5aHREZkdTWk5GaFNNSVhUZz09

Die Flucht und Vertreibung vieler Millionen Menschen aus den ursprünglich deutschen Ostgebieten stellte die deutsche Nachkriegsgesellschaft vor enorme Herausforderungen. Mecklenburg-Vorpommern war davon besonders betroffen, kein anderes Land nahm im Verhältnis zur Altbevölkerung so viele Menschen auf. Der Vortrag zeigt auf, welche Schwierigkeiten die Aufnahme von fast einer Million Vertriebenen mit sich brachte und welche tiefgreifenden Veränderungen durch ihre Integration in Mecklenburg in Gang gesetzt wurden. Besonders im Fokus stehen dabei die Unterschiede der Integrationsprozesse in den Städten und dem ländlichen Raum sowie das Verhältnis zwischen Vertriebenen und Mecklenburgern.

Veranstaltungsort: Kulturhistorisches Museum Rostock, Klosterhof 7, 18055 Rostock

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Rostock:

https://uni-rostock-de.zoom-x.de/j/63076449055?pwd=SW47ktE9DX4Vq9aAOaZEM49RtMsKWu.1

Meeting-ID: 630 7644 9055

Kenncode: 898880

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Fall der Berliner Mauer versuchten Tausende von Bürgern aus Ostdeutschland, über die Ostsee nach Skandinavien zu fliehen. Anhand von faszinierenden, bewegenden und überraschenden Fluchtgeschichten erzählt der dänische Autor und Journalist Jesper Clemmensen dieses Stück Kalter Krieg und Weltgeschichte. Eine Geschichte, die Dänemark, Schweden und Deutschland auf besondere Weise miteinander verflicht.

Veranstaltungsort: Pommersches Landesmuseum Greifswald, Rakower Str. 9, 17489 Greifswald

Eintritt frei

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Greifswald:

https://uni-greifswald-de.zoom.us/j/9896944339?pwd=TXUxMnJ5aHREZkdTWk5GaFNNSVhUZz09

Der zutiefst gläubige Mensch des Mittelalters strebte Zeit seines Lebens nach Erlangung des Seelenheils. Als sich im 13. Jahrhundert die Idee des Fegefeuers etabliert hatte, rückte der Ablass als Nachlass von Sündenstrafen in das Zentrum der Bemühungen um jenseitiges Heil.

Dazu dienten neben vielen anderen frommen Werken Wallfahrten zu mehr oder weniger weit entfernten heiligen Stätten. Oft wurden Wallfahrten in Testamenten als letzter Wille bestimmt, auszuführen von Freunden und Bekannten, mitunter aber auch von Berufspilgern, um stellvertretend für das Seelenheil des Verstorbenen zu beten. Wallfahrten wurden aber auch zur Buße von weltlichen und kirchlichen Strafen auferlegt oder zwischen den Tätern und den durch einen Todschlag geschädigten Angehörigen als Sühne verabredet.

Zeugnis von Wallfahrten waren neben schriftlichen Belegen Pilgerzeichen, zumeist Flach- oder Gittergüsse aus Blei/Zinn-Legierungen, die seit dem 12. Jahrhundert als preiswertes Andenken am Wallfahrtsort verkauft wurden. Oft zeigen Sie ein Bild der oder des dort verehrten Heiligen und deren Attribute, der Reliquien oder der Wunderlegende.

Zu Hunderttausenden erworben, waren Pilgerzeichen mit ihren Bild- und Textinformationen eines der ältesten Massenmedien, die ihre Botschaft im christlichen Europa verbreiteten.

Am Wallfahrtsort dienten sie häufig als Kontaktreliquie, um mit dem verehrten Gegenstand in Berührung zu treten. Bis zur Reformation, dem Ende der mittelalterlichen Wallfahrtstradition, trugen die Pilger die Zeichen am Hut oder an der Pilgertasche als Ausweis ihres frommen Strebens und Beleg ihrer Reise. Zurück in der Heimat waren sie Beweis für die erfolgreiche Pilgerreise und dürften als persönliche Devotionalien gehütet worden sein.

Die am weitesten entfernten und zugleich bedeutendsten Wallfahrtsziele der Christenheit waren seit dem 11. Jahrhundert Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela in Galizien (NW-Spanien). Die kostenintensiven Reisen auf den unsicheren Landstraßen dauerten nicht nur Wochen und Monate, das eigene Leben war durch Krankheiten, Wegelagerer und Räuber in ständiger Gefahr. Nicht minder gefährlich war eine Schiffsreise. Außerhalb des Hanseraumes war die Sprache für die Niederdeutschen nicht oder nur schwer zu verstehen, er wurde zum homo peregrinus, zum Fremden in dieser Welt. All diesen Widrigkeiten zum Trotz waren jährlich hunderttausende Pilger unterwegs, insbesondere zu den im Sieben-Jahresrhythmus im Rheinland erfolgenden öffentlichen Heiltumsweisungen.

Bereits im 14. Jahrhundert entstanden neben den bedeutenden Pilgerstätten im Rheinland auch in Mecklenburg und Pommern Wallfahrtsstätten mit überregionaler Ausstrahlung, an denen Pilgerzeichen ausgegeben wurden. Ist die auf eine angebliche Hostienschändung Sternberger Juden im Jahre 1492 zurückgehende und durch den aufstrebenden Buchdruck propagierte Wallfahrt zum heiligen Blute fest in der Landesgeschichte verankert, war ein ähnliches, 1332 in Güstrow erfolgtes Ereignis bis vor wenigen Jahren weitgehen vergessen, bis es vor kurzem im Wesentlichen durch archäologische Funde von Pilgerzeichen wieder in Erinnerung gebracht wurde.

Die meisten bei archäologischen Untersuchungen in Mecklenburg-Vorpommern geborgenen Funde stammen aus organisch reichen Schichten oder Feuchtbodensedimenten, in denen außerordentlich günstige Überlieferungsbedingungen herrschen. Besonders zahlreich sind Pilgerzeichen in den Hansestädten Rostock, Wismar, Greifswald und Stralsund gefunden worden. Neben diesen Bodenfunden sind Pilgerzeichen auch als Abgüsse auf Kirchenglocken und Bronzetaufen überliefert.

Sie geben Auskunft über längst vergangene Wallfahrtsorte und sind mitunter die einzigen materiellen Zeugnisse deren Geschichte, tragen somit zur Erforschung der Landesgeschichte bei und testieren dem mittelalterlichen Menschen, auch aus den unteren Schichten, eine bemerkenswerte Mobilität.

Veranstaltungsort: Kulturhistorisches Museum Rostock, Klosterhof 7, 18055 Rostock

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Rostock:

https://uni-rostock-de.zoom-x.de/j/63076449055?pwd=SW47ktE9DX4Vq9aAOaZEM49RtMsKWu.1

Meeting-ID: 630 7644 9055

Kenncode: 898880

Das Mittelalter hat in der öffentlichen Wahrnehmung oft den Ruf, ein immobiles Zeitalter zu sein: Das Reisen war gefährlich und beschwerlich und die meisten Menschen verbrachten ihr ganzes Leben in der Nähe ihres Geburtsorts. In den letzten Jahren wird aber vermehrt die Mobilität der Vormoderne in den Blick genommen und werden Personengruppen wie reisende Fürsten, Kaufleute, Pilger, Boten und Söldner erforscht. Dieser Vortrag richtet sich auf die Mobilität von „normalen“ Einwohner*innen der Städte im Hanseraum um 1500. Mithilfe von städtischen Briefbüchern und eine digitale Kartierung des historischen Wegenetzes wird versucht, die zeitliche und räumliche Ausdehnung ihrer Lebenswelten zu rekonstruieren.

Veranstaltungsort: Pommersches Landesmuseum Greifswald, Rakower Str. 9, 17489 Greifswald

Eintritt frei.

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich

Zoom-Link für Veranstaltungen in Greifswald:

https://uni-greifswald-de.zoom.us/j/9896944339?pwd=TXUxMnJ5aHREZkdTWk5GaFNNSVhUZz09

Unter dieser Überschrift soll ein mittelalterlicher Kulturtransfer vorgestellt werden – ein Fall komplexer, aber völlig friedlicher Mobilität. Konkret geht es um Transferaktionen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, um deren Akteure und mit ihren Intentionen, um ein Reliquiengeschenk und – damit im Zusammenhang – um einige bedeutungstragende Architekturformen, die aus Paris direkt nach Schwerin transferiert wurden. Dort wurden sie in einem Domneubau verwendet, wobei sie den eigenen Bedürfnissen und Gegebenheiten (Backstein als Baustoff) adaptiert wurden. Diese nun Schweriner Bauformen wurden zum Muster für Großbauten, die heute das Bild der Backsteingotik wesentlich prägen wie die Dome von Schwerin und Lübeck, die Doberaner Klosterkirche und wie einige dominante Stadtpfarrkirchen in Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Riga und Malmö.

Schweriner Archivfunde und die Einbeziehung westeuropäischer Quellenbestände bildeten die Grundlage für das Buch „Der Schweriner Dom und König Ludwig IX. von Frankreich. Zum Transfer der Hochgotik in den Ostseeraum“. Daraus sollen einige auch geographisch weitgespannte politische, frömmigkeitsgeschichtliche und architektonische Vernetzungen zur Sprache kommen, welche die Voraussetzungen für den besagten Transfer Paris-Schwerin bildeten.

Veranstaltungsort: Kulturhistorisches Museum Rostock, Klosterhof 7, 18055 Rostock

Die Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Zoom-Link für Veranstaltungen in Rostock:

https://uni-rostock-de.zoom-x.de/j/63076449055?pwd=SW47ktE9DX4Vq9aAOaZEM49RtMsKWu.1

Meeting-ID: 630 7644 9055

Kenncode: 898880